Podemos afirmar que la Economía es una ciencia imperialista. Pretende entrar en todas las dimensiones de la vida humana con un instrumental propio que expulsa cualquier otra interpretación de la realidad. Este imperialismo tiene implicaciones normativas y acaba por proponer un modo de entender la vida, en el que términos como eficiencia o crecimiento pasan a ocupar posiciones centrales en cualquier debate social. De hecho, ha generado una “cultura económica”; un conjunto relativamente ordenado de creencias, valores y patrones de conducta establecidos, que ordenan la vida e inspiran comportamientos (Berger, 1990).

Los economistas no suelen darse por enterados de ello y, más que ningún otro grupo en las ciencias sociales, tienden a ser esclavos de sus propios supuestos y métodos, lo que puede propiciar un error sistemático o pecado estructural en términos teológicos.

El pecado “original” de la Economía.

La raíz del problema es la relación entre moral y economía. Ésta es necesaria e intrínseca por la sencilla razón de que todo comportamiento económico es, antes que nada, un comportamiento humano y social (Pena-López, 2011). Así como en el ámbito moral se deben tener en cuenta la argumentación de la Economía, la actuación en el campo económico debe estar abierta a la reflexión ética.

Esta llamada a los principios conlleva replantearnos el lugar de lo que el Catecismo dio en denominar lo “metaeconómico” (CEC 2426). La Economía tiene por objeto una tarea parcial, el estudio de la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. No es su objeto reflexionar cuál es el modo de realización humana o cómo debe regirse una comunidad, pero debería considerarlo o por lo menos ser crítica con su supuesta neutralidad.

Simplificando en exceso, la ortodoxia dominante o mainstream ligada a la denominada Escuela Neoclásica se fundamenta en dos pilares: el comportamiento optimizador individual y la formalización matemática como metodología (Lawson, 2003).

De un lado, el hombre en Economía (homo oeconomicus) es analizado desde una perspectiva individualista y podría ser definido, a modo de caricatura, como un optimizador, materialista e irreflexivo en lo que respecta a los fines. Se trata de un ser racional en el sentido instrumental que dispone de información perfecta, una inmaculada habilidad de cálculo, y que busca maximizar su utilidad individual. Una especie de “cazador de gangas” o un “tonto racional” (Sen, 1977; 1985) que además es ajeno a una comunidad concreta, ya que, para él, la sociedad se limita a proporcionar un marco de actuación individual (Pena-López y Membiela-Pollán, 2024).

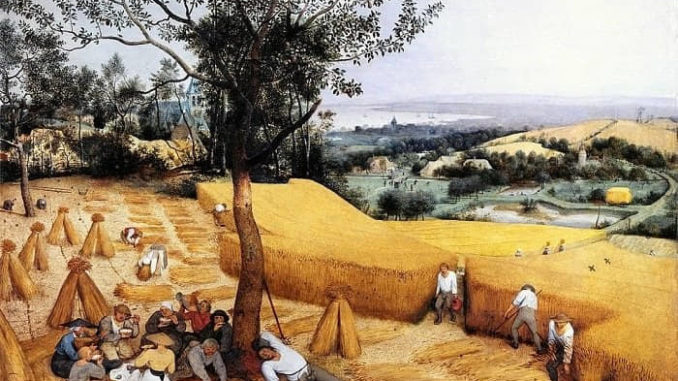

Frente a esta simplificación, la realidad es que toda socialización conlleva un proceso de interiorización de valores morales, religiosos, sociales, que se traduce en una capacidad de interpretación de la bondad o maldad de las elecciones, esto es, la aparición de una racionalidad evaluativa. Lo que es más, los objetivos individuales se fijan socialmente, ya que el hombre no actúa para salvaguardar su interés individual en la posesión de bienes materiales, sino para salvaguardar su posición social, sus bienes sociales. Recogiendo las palabras de Maslow, la Economía como ciencia plantea una aplicación hábil y exacta de una teoría falsa de las necesidades y valores humanos, una teoría que sólo reconoce la existencia de necesidades materiales y de orden inferior (Maslow,1943).

De otro lado, la matematización a la que aludíamos anteriormente condiciona también la interpretación de la realidad. Ésta es simplificada con el objeto de someterla a la modelización, aun cuando el ser humano no cabe en los sistemas cerrados. Sin ánimo de enredarnos en interminables debates de Filosofía de la Ciencia, todo se reduce a la pregunta: ¿En qué medida una sociedad puede estudiarse como la naturaleza o la física? Si aceptamos lo que propone el Realismo Crítico, la naturaleza de los objetos determina los modos de conocerlos. Así, por ejemplo, el mundo de lo social no puede ser estudiado como el de los objetos físicos, porque la sociedad es un sistema abierto en el que influyen múltiples variables. El comportamiento humano en sociedad se abre constantemente nuevas posibilidades, rompiendo constantemente el cierre de las formalizaciones. Como señala Lawson (1997; 2003), sólo los sistemas cerrados aislados, como los empleados en física, admiten regularidades expresables matemáticamente. La realidad social es un “sistema abierto” no determinado, donde los sucesos están influenciados por mecanismos múltiples, donde no existen regularidades estables, sino semiregularidades que deben ser interpretadas (Bhaskar 1998). De ahí, el tan ironizado “fracaso” predictivo de la Economía.

Lo curioso del caso es que este pecado de falta de realismo antropológico no es del todo original. Al menos no viene de Adán, Si alguien se anima a releer la obra de Smith, verá que su visión distaba ampliamente de esta asocialidad de la mainstream actual.

La Doctrina Social de la Iglesia y el examen de conciencia de la Economía.

Teniendo en cuenta este particular sesgo, es fácil contextualizar la relación de desconfianza mutua existente entre Economía y la Doctrina Social de la Iglesia (DSI). El problema de fondo es teleológico, la Iglesia rechaza que la eficiencia económica sea el fin último de la vida humana, individual o colectiva, y que todos los demás valores deban juzgarse en relación con ésta. Aunque se reconozca a la Economía una cierta autonomía metodológica como ámbito de estudio, no deja de ser un instrumento al servicio del hombre. Como recordaba el Vaticano II: “También en la vida económico-social deben respetarse y promoverse la dignidad de la persona humana, su entera vocación y el bien de toda la sociedad. Porque el hombre es el autor, el centro y el fin de toda la vida económico-social” (G.S, 63).

El peligro de primar el modo de razonamiento de la Economía radica en que puede llegar a penetrar nuestro sistema de valores, invirtiendo la relación entre los medios y los fines, y perdiendo el horizonte humano (Argandoña, 2004). En cierta medida nos lleva a una forma de alienación; “se aliena el hombre que rechaza trascenderse a sí mismo y vivir la experiencia de la autodonación y de la formación de una auténtica comunidad humana, orientada a su destino último que es Dios. Está alienada una sociedad que, en sus formas de organización social, de producción y consumo, hace más difícil la realización de esta donación y la solidaridad interhumana” (C.A., 41)

Frente al homo economicus, la DSI considera que la persona es más que un ser racional: es un ser social, moral y trascendente, con valores que no pueden reducirse a la maximización del beneficio.

Aceptar este presupuesto supone reconocer la no-neutralidad de las propuestas de la ortodoxia económica y la necesidad de incorporar principios éticos en el análisis, como la solidaridad, la subsidiariedad y la justicia. Proponiendo los dos ejemplos más recientes. En Caritas in Veritate, Benedicto XVI señala que una economía que solo se basa en el mercado y en la búsqueda de eficiencia pierde su sentido ético y humano. A su vez, el papa Francisco, en Evangelii Gaudium, denuncia que la economía actual genera «una cultura del descarte», donde las personas más débiles quedan excluidas.

Asumir esta crítica implica, por ejemplo, desarrollar modelos económicos que valoren la cooperación además de la competencia, algo que los enfoques de economía del comportamiento comienzan a explorar. Implica también incorporar una visión más amplia del bienestar, más allá del PIB y el crecimiento económico, como está proponiendo la Happiness Economics. Del mismo modo, conlleva reconsiderar la presencia de la preocupación por el bien común en los objetivos del análisis económico: desde el bienestar social a la ecología. Los crecientes estudios sobre desigualdad y la Economía Circular se mueven en este sentido. Así, la heterodoxia parece acabar dando la razón a la DSI, o al menos alineándose con ella.

En último término, esa revisión teleológica de la Economía, está proponiendo incorporar principios éticos en su metodología que le otorgan a la economía un “nuevo realismo” al evidenciar los errores metodológicos sobre los que se asienta. La Economía y la DSI están en tensión, pero pueden enriquecerse mutuamente.

Bibliografía.

Argandoña, A. (2004). Doctrina Social de la Iglesia y Economía, IESE Occasional Paper.

Bhaskar, R. (2008). A Realist Theory of Science. Londres, Routledge.

Berger, P. (1990) “Observaciones acerca de la cultura económica” Estudios públicos, 40, 12-21.

Lawson, T. (1997). Economics and Reality, Londres, Routledge.

Lawson, T. (2003). Reorienting Economics: Economics as Social Theory, Londres, Routledge.

Maslow, A. (1943). A Theory of Human Motivation, en psychclassics.yorku.ca

Pena-López, Atilano (2011). “Economía, sociedad y ética: Una propuesta integrativa”. Arbor, 187, 752, 1245-1528.

Pena-López, J.A. y Membiela-Pollán, M. (2025). Economics of Social Relations. London. Routledge.

Sen, A. K. (1977). “Rational fools: A critique of the behavioral foundations of economic theory”. Philosophy and Public Affairs 6 (4):317-344.

Sen, A. K. (1985). The moral standing of the market. In E. F. Paul et al. (Eds.), Ethics and Economics (pp. 1–19). Oxford, Blackwell